健康な歯を守るためにできること~むし歯の原因~

- 2025年4月4日

- コラム

こんにちは!伏見区の歯医者、いくま歯科医院です。

歯のトラブルといえば、まず思い浮かぶのが「むし歯(虫歯)」ではないでしょうか?

むし歯が進行すると、食べることもつらくなり、場合によっては歯を失う原因にもなります。しかし、むし歯は適切なケアを行うことで予防できる病気です。

今回は、そんなむし歯を防ぐためにその原因について解説していきます。

なぜむし歯になるのか?

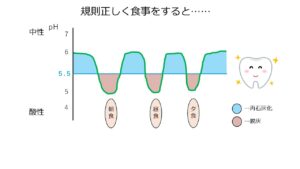

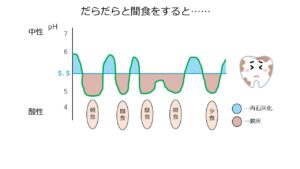

むし歯は、歯の表面に付着した細菌(むし歯菌)が糖を分解し、酸を作り出すことで歯を溶かしてしまう病気です。では、どのようにしてむし歯ができるのでしょうか?その鍵となるのが「ステファンカーブ」という口腔内のpH変化を示すグラフです。

ステファンカーブとは?

ステファンカーブは、食事や飲み物の摂取による口腔内のpH変動を示したグラフです。通常、口腔内のpHは約7.0(中性)ですが、食事をしたりジュースやお菓子を摂取したりすると、pHが低下します。その後、唾液の働きによって徐々にpHが回復していきます。

私たちの口の中は1日の中で、歯のエナメル質がとける脱灰とそれを修復する再石灰化が繰り返されているのです。

pH低下とむし歯の関係

むし歯が発生するのは、pHが「臨界pH」と呼ばれる5.5以下になるタイミングです。この臨界pHを下回ると、歯のエナメル質が溶け始め、再石灰化が追いつかなくなると虫歯が進行します。pHの低下時間が長いほど虫歯になりやすいのです。

ジュースをちょこちょこと飲み続けたり、お菓子をだらだらと食べたりしていると、エナメル質が再石灰化する時間が足りず、虫歯ができやすくなります。

むし歯の原因となる3つの要素

またむし歯ができるまでには、以下の3つの要素が関係しています。

むし歯菌(細菌の存在)

口の中には多くの細菌が存在しますが、その中でも「ミュータンス菌」と呼ばれる細菌がむし歯の主な原因菌です。この細菌は糖をエサにして増殖し、酸を作り出します。

糖分(細菌のエサ)

甘いお菓子やジュースなど、糖分を多く含む食品を摂取すると、むし歯菌が活発に働き、酸を作りやすくなります。特に、糖分を長時間摂取し続けると、口の中が酸性の状態になり、歯が溶けやすくなります。

歯の質(個人差あり)

歯の質は個人差があり、もともとエナメル質が強い人もいれば、弱くてむし歯になりやすい人もいます。また、歯並びや唾液の分泌量も関係しており、これらの要素がむし歯リスクを左右します。

むし歯の原因を理解して健康な歯を守りましょう!

今回はむし歯の予防のためにまずその原因について解説しました。聞き馴染みのない言葉も多く出てきたかと思いますが、皆さんのお口の健康にこの知識が少しでも役立てばうれしいです。

次回はむし歯の予防についてお話していきます。むし歯予防についてなにか気になることがあれば当院までご相談ください。